Der Wiener Stephansdom innen und außen ockerfarben gestrichen, mit weiß angemalten Fugen zwischen den Steinen? Was heute jedem an Kultur interessiertem Beobachter wie ein Sakrileg erscheinen mag, war ab dem 14. Jahrhundert Realität. Aus heutiger Sicht noch kitschiger muss der romanische Vorläuferbau der Stephanskirche erscheinen: Da waren die Wandflächen weiß mit roten Fugen, Skulpturen und Ornamente waren sogar bunt bemalt.

Die offensichtliche Farbenfreude der Menschen des Mittelalters, die auch vor bunten Sakralbauten nicht zurückschreckte, wich erst in der Neuzeit ab dem 16. Jahrhundert dem heute bekannten grauen Erscheinungsbild des Wiener Wahrzeichens. Vor allem ab dem 19. Jahrhundert setzte der Trend ein, den Stein in seiner natürlichen Farbgebung zu belassen, was das massenhafte Entfernen von Farbschichten an sakralen und profanen Bauten in Stein zur Folge hatte.

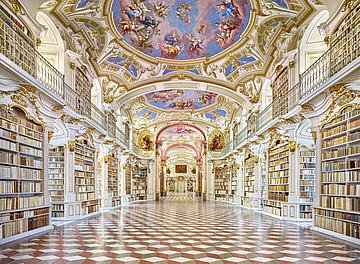

Keinen Spielraum für modische Farbwechselspiele ließen hingegen seit jeher die Natursteinböden von Sakralbauten zu. So wie sie von den Baumeistern geplant worden waren – ein- oder mehrfärbig oder in unterschiedlichen Mustern und Mäandern – so überdauerten sie die Jahrhunderte, lediglich abgenutzt durch Abermillionen von Füßen und den Zahn der Zeit.

Den gesamten Artikel lesen Sie hier